- 移住者

喪失

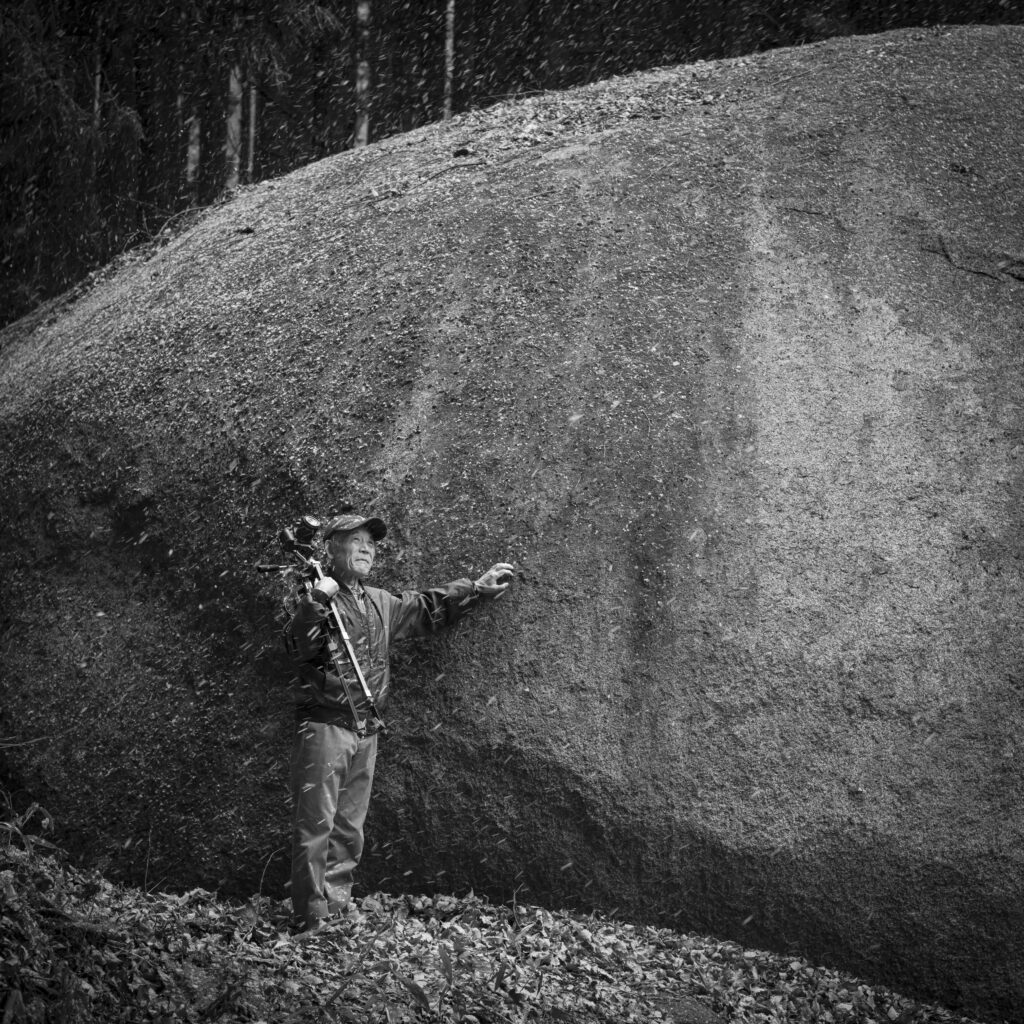

小林宏一 1941年生まれ

小林宏一さんの自宅は、車一台がやっと通れるほどの狭い坂道を登った丘の上にあった。庭からあたりを見回しても、目に入ってくるのは山と雑木林ばかりで、人の手が入ったものは何一つない。

「玄関は横にありますけど、どうぞここからお上がりください」

振り返ると、南側に面したリビングのガラス戸越しに小林さんが声をかけてくれた。濡れ縁から中に入ると、高い吹き抜けのその家は晩秋の冷気に満ちていた。

「薪ストーブはありますけど、ダルマストーブなんで部屋全体が暖まらないんですよ。だから今の時期は滅多につけることはないんです」と、できれば陽の差し込む暖かな窓側に座ることを促した。

(一)

小林さんは太平洋戦争が始まる年の5月に東京の五反田で生まれた。時代は軍国主義の真っ只中。その年の12月、真珠湾攻撃が行われ日本は太平洋戦争へと突き進んでいく。しかし、ミッドウェー海戦を境に戦況は徐々に悪化していった。

“このまま都心にいたのでは危ない!” そう思った小林家は、五反田から世田谷の松原に疎開した。食糧の乏しい時代、母親はその松原から埼玉県の川越まで通い、食べるものを調達していた。

「後からわかったことなんですが、私の祖先は旧川越藩の武士だったんですね。だから川越には親戚とか顔馴染みがいたんでしょう。母親は着物とかを持ち出して、食べ物と交換していたんだと思います。だから、食糧難の時代でしたが私の記憶としては、お腹がすいて困ったという覚えはありません」

「武家」という言葉を聞いて改めて小林さんの顔を眺めると、いかにもかつての古武士のような風貌を携えている。見つめる瞳は的を射抜くような力強さがあった。

「武家」の出身ということもあってか、小林家は戦争時代も質素な暮らしながら比較的恵まれていた。しかし、やがて昭和20年3月10日の「東京大空襲」を迎える。被害は一夜で被災者100万人、死者も10万人 (推定)近くに及んだと言われている。

「すざましい空襲でした。焼夷弾がボンボン落ちてきて、東の空を見上げると真っ赤に燃えていました。父親は出征していていませんでしたから、私はまだ4歳になっていませんでしたが、母親と一緒にドブの中を歩いて避難しました。その空襲の西のはずれというのがちょうど世田谷あたりだったわけです。ですから疎開したのが幸いで私たちは焼け出されることもなく無事でした」

そして敗戦。それは1868年に徳川幕藩体制を倒した下級武士たちが築き上げた国家体制の終焉でもあった。時代は一気にアメリカ型戦後民主主義の時代へと急旋回していく。

(二)

小林さんは空襲の中で逃げ回った、その世田谷の松原で小学校入学から大学卒業まで過ごした。

高校時代は山岳部に入り3000メートル級の山を踏破するほど山登りに夢中になった。きっかけは、小学生の時に父親が山歩きに連れていってくれたことから始まった。

「その意味で、自然と触れ合い、自然の見方を教えてくれた父親には感謝しています。今でも山が私を育ててくれたと思っています」

大学では法律を専攻したが、特別法律を学ぼうとしたわけではない。数学が苦手だったことから単に文科系の学部を選んだにすぎなかった。

時代は戦後復興を経て高度経済成長時代に入ろうとしていた。しかし、その一方で 60年安保闘争を頂点とした政治の季節でもあった。日本の社会がどんどん変わっていく時代だった。

「確かに私の学生時代のバックヤードには、そういった学生運動というのがありました。でも、私はどちらかというと縛られるのが嫌いで、政治活動やクラブ活動にも知らん顔の方で、法律の勉強もやらずに友人たちと山歩きや旅行に遊びまくっていました」

大学卒業後の就職先は大手印刷会社で、新入社員であったにも関わらず、いきなり工場長のスピーチ原稿を任されるなど、比較的仕事にも恵まれていた。また山好きは就職してからも続き、学生時代同様休みの時はいくつもの山を踏破していた。ある意味、何不自由ない順風満帆のサラリーマン生活だった。ところが、たった5年でこの会社を辞めてしまう。その理由はどこにあったのか?

「バカみたいなことです。当時は、朝暗いうちに家を出て、すし詰め状態の満員電車に一時間も乗って職場に行き、毎日残業残業で暗くなってから家に帰ってくる。お日様もろくすっぽ見ることができない暮らしでした。会社では良い仕事をさせてもらっていましたが、生意気な人間でしたから、“忙しいな。つまらないな。このままじゃぁ嫌だな。”と、思ったら辞めたくなっちゃったんですね。私はもともと物事をあまり深く考えないで行動してしまう質で、そういった忙しさに嫌気がさしてしまったことが原因でしょうね」

次の仕事が決まっていたわけではない。辞めて何をやるのかも考えていなかった。とは言え、働かなければ食べてはいけない。たまたま新聞の募集欄をみると、企業の生産能率を向上させるためのコンサルティング会社が求人を出していたので、応募したところ運良く滑り込むことができた。

この会社で、小林さんは職場の上司に惚れ込み、意気に燃えて仕事に没頭した。だが、その上司が辞職したのを機に小林さん自身も退職してしまう。結局このコンサルティング会社で働いていたのも8年ほどの期間にすぎない。

その後は出版業を営む傍ら、塾の講師を20年近く勤め、小林さんの職業人生は幕を閉じた。

(三)

東京という大都会に生まれ育ち、都会で暮らすことに何一つ疑問も矛盾も感じたことのないサラリーマン人生だった。

しかし、そんな小林さんに大きな転機が訪れる。2007年、66歳の時。最愛の妻がこの年の暮れに急逝してしまったのだ。

「本当に痛手でした。突然のことだったので何も手につかず、しばらくは呆然自失の状態が続きました」

いつも傍らにいた人が今はもういない。日常の暮らしが崩壊していくその喪失感の中で、三ヶ月ほど経った翌年の3月、ふと庭をぼんやり眺めている時だった。同じ場所から同じ草花が生長していることに心を奪われた。

「そうだ! 自然は、人の感情などとは無関係に巡っている!」

その当たり前の理に改めて気付かされた。

「私は山に育てられたと思っていましたが、塾で働いていた時は忙しさのあまり山からは遠ざかっていました。だからこそ、季節になれば毎年同じ場所から同じように花を咲かせる庭の草花に、余計リアリティを持って感じられたのかもしれません。妻の死をきっかけに、都会の狭い庭の中にある草花ではなく、もっと広大なところで循環する自然の中に身を置きたいと思うようになったのです」

小林さんの次の行動は速かった。4月には東京を離れる決心をし、都内にある田舎暮らしを斡旋するところへ相談に行った。

「とにもかくにも静かな場所」という条件を出して福島県内で行われた見学会に参加した。しかし、三春町や小野町を案内されたものの小林さんの条件に合う場所ではなかった。そして次に訪れたところが都路だった。

「山をやっていた人間がどこかに移住するとなると、白馬とか八ヶ岳とかが見える景色のいいところ、というイメージが強いと思います。私も当初は漠然とそう思っていましたが、実際に田舎での暮らしを考えると少し違うのではないかと思うようになりました。で、最終的には “道路脇に看板が無い所” ということになったんですね。そうすると福島県のこのあたりだったわけです」

(四)

妻を亡くしてから一年も経たない2008年10月、小林さんは都路に移住した。終の住処として都路を選択した小林さんの、この急転直下の決断を下した決定的な要因はどこにあったのだろう?

「それは山です。真南には標高700メートルの天王山が見えます。そして真西を向けば鎌倉岳があります。この二つの山が決め手になりました」

福島県は2011年の原発事故を受けて、翌年2012年に「推進ビジョン」を発表。再エネに舵をきった。阿武隈山系の尾根筋や耕作放棄地には、今や風車や太陽光パネルが乱立している。

「阿武隈の山々というのは結構人の手が加わっているのですが、この二つの山には当時も今も、醜い人の手による人工物が一切ありません」

「もう一つの決め手は、見てください!この広い空を! ここでは、東の空にお日様が昇るところから、西の山の端に沈むところまで一日中見ることができます。それは夜になれば月も星も見えるということです。いや、すごいですよ! ここからは家一軒、街灯一つ見えませんし、その光が漏れてくることもありません。人の声も聞こえてはこないのです」

都路に移り住んだ頃、光も声も遮断された真っ暗闇の静寂の中、小林さんは一人で彗星を探したという。

庭には東側と西側にポツンと二つパイプ椅子が置かれてある。小林さんは、その椅子に座りながら、地球の自転と公転が、ここ都路でおりなす風景の流転を観察してきた。

とは言え、東京生まれの東京育ち。仕事もずっと都内。コンクリートに囲まれた暮らしを当たり前のこととして続けてきた中で、人恋しくなったことはないのか?

「それはありません。自然の中にいますが、ここはポツリと一人でいる絶海の孤島ではないのです。必要な時に、“お~い” と呼べは応えてくれる人たちが周りには沢山います。困った時に相談できる人もいます。ちゃんと回覧板も回ってきますし、集落の行事にも参加しています。真っ暗闇のど真ん中にはいますけども、その安心感と距離感はとても大切だと思っています」 そして更にこう続けた。

「今、充実した生活を送ることができているのは、本当に皆さんのおかげだな、と感謝しています。都路の人はみないい人ばかりで、この世には悪い人なんかいないのではないか、と思えるぐらい、都路は私を素直な気持ちにさせてくれました」

(五)

そんな中、小林さんはこれまでたまに家族の写真を撮る程度だったカメラを持ち出し、都路の美しい風景を写真に収めるようになった。

田舎の暮らしを全く知らずに、都会の沢山のヒトとモノの塊の中で暮らしてきた人間だからこそ、気がつき感動したものが数多ある。その “ 数多“ にレンズを向けシャッターを押した。

都路に来て15年以上過ぎたが、今でも見飽きることはない。それどころが、見ればみるほど美しいと思う。そしてその先の世界にどんどん興味が広がっていく。

「寒い日の朝には窓に氷の結晶ができますよね。私はそんなことも知らなかった。驚きでした。名もない草に降りた霜の美しさ。雪の白さ。真っ赤に燃える紅葉。黄金色にかがやく稲穂。どれもこれもが新鮮で同じものは二つとない。その神々しさは写真を撮るに値する風景だと思いました」

見飽きたものの中に新たな美しさを発見した時には歓び、そよと吹く風に揺れる木の葉の動きにときめく。一日中鳴き止むことのない野鳥の囀りに心弾ませ、白の中の白、赤の中の赤に感じて押し込んだシャッターの数は、いつしか40000回を超えた。

小林さんが撮ったその写真は、三春町にあるカメラ店の目に止まり、これまでに3回も写真展を開いてきた。

(六)

妻の急逝を機に都路に移住して17年。今、小林さんは南は北茨城からはじまり宮城の県南にいたる南北170キロに及ぶ阿武隈地域を共通した文化を持った一つの “まとまり” として捉えなおそうとしている。

そのために、各市町村史を読破し、実際に現地を訪れ必要な資料を集め、写真を撮り溜めている。ゆくゆくは一冊の本にまとめる予定だ。

それは単なる地誌を超え、都会で暮らしてきた人間だからこそ見えてくる、この地の誇れるべき自然の豊かさと人間の優しさを紡ぐ、壮大なる「阿武隈学」とも言えるものだ。

その本のタイトルはすでに決まっている。ずばり「阿武隈高地の自然と恵み」。本人は「野望に取り憑かれてしまったんですよ」と苦笑する。

「阿武隈高地は山あり川あり湧水ありで、人には知られていないけれど素晴らしい所が沢山あります。

原発で作られた電気は東京に運ばれていましたが、そのずっと以前から、阿武隈の広葉樹の森から伐り出された木は木炭となり、東京で使われていました。つまり、阿武隈が東京を養っていたと言っても過言ではないわけです。鉄を作るには火が必要ですが、その火を賄ったのもこの地の木材でした。木炭同様、森を持たない都会の人たちが鉄に頼っていたわけですよ。

だから、阿武隈の人たちはいかに首都圏に貢献してきたかということを、この地の自然が持つ素晴らしさとともに徹底的に伝えたいと思っています。

原発のような人の手で制御できないものは必要ありません。電気がなければ我慢すればいいのです。テレビだって見なくていい。冷暖房だって必要ない。この地球の自然をこれ以上壊さないためには、全ての人間が欲望のまま、したい放題のことをやっていては駄目なのです」

初めて小林さん宅を訪れた時、リビングの晩秋の冷気に、コートを脱ぐこともできずに少しイラついた自分を恥じた。

(取材した年:2024年、担当支援員:佐藤定信、写真・文:田嶋雅已)